「褥瘡の評価とケアの実践」 対面実技セミナーレポート(12/7開催)

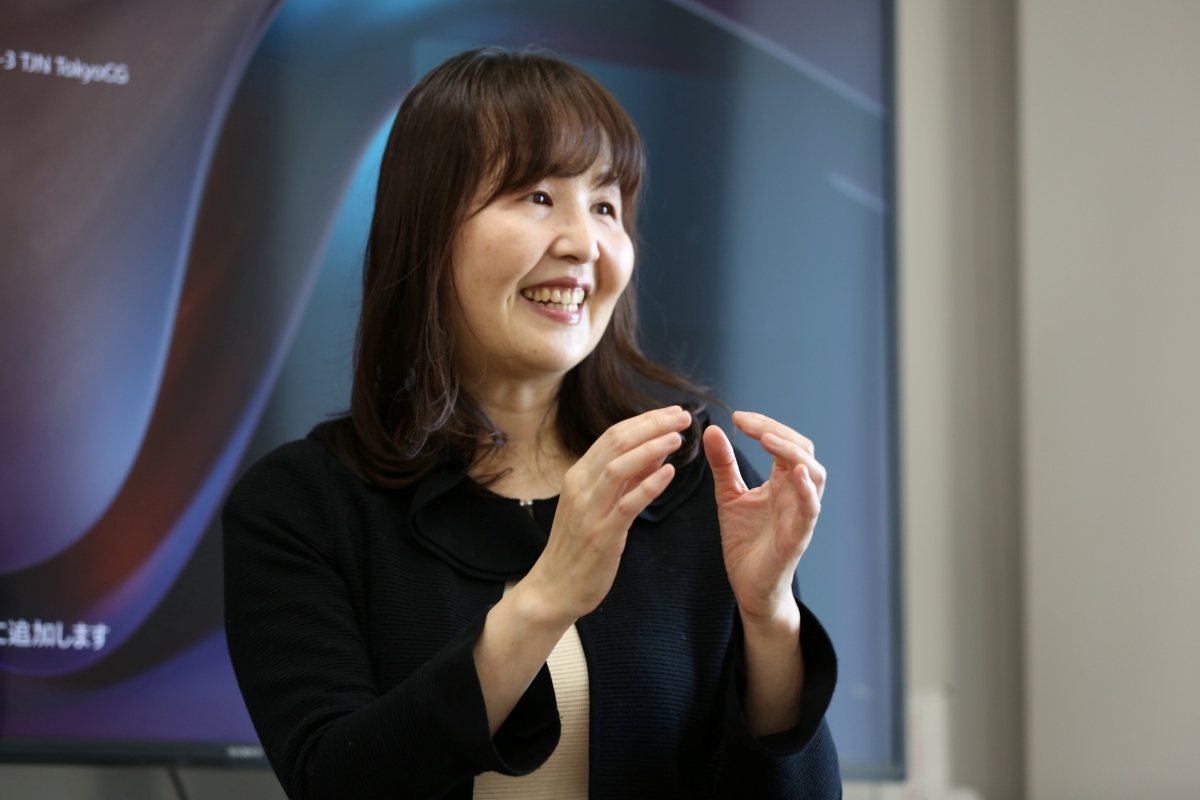

2024年12月7日(土)に、帝人株式会社の東京本社にてNsPace主催の対面セミナー「褥瘡の評価とケアの実践」を開催しました。ご登壇いただいたのは、皮膚・排泄ケア認定看護師で、教育支援やコンサルティングのトップランナーとして活躍する岡部美保さん。デモンストレーションを交えた実践的なケア方法のレクチャーはもちろん、現場における不安や疑問解決につながる知識やリアルなテクニックを幅広くご講義いただきました。約4時間にわたるセミナーの様子をダイジェストでお届けします。

| 【講師】 岡部 美保さん 皮膚・排泄ケア認定看護師 在宅創傷スキンケアステーション代表 1995年より訪問看護ステーションに勤務し、管理者も経験した後、2021年に「在宅創傷スキンケアステーション」を開業。在宅における看護水準向上を目指し、おもに褥瘡やストーマ、排泄に関する教育支援やコンサルティングに取り組んでいる。 |

褥瘡の評価やケア方法のイロハを復習

まずは講義形式での学習。参加者の皆さんには、以下のセミナーレポートをあらかじめお読みいただいた上で受講いただきました。

過去に岡部さんにご登壇いただいたオンラインセミナーのレポート記事

- 写真で解説!訪問看護の褥瘡ケア 褥瘡の評価/セミナーレポート前編

- 写真で解説!訪問看護の褥瘡ケア 事例に学ぶ創部の見方/セミナーレポート後編

- 治りにくい褥瘡ケア~低栄養への対応と基本指針~【セミナーレポート前編】

- 治りにくい褥瘡ケア~代表例と具体的なケア~【セミナーレポート後編】

講義では、褥瘡の定義や原因はもちろん、褥瘡状態の評価スケール「DESIGN-R(※)2020」について解説。特に評価に迷いやすい「G:肉芽組織」や「N:壊死組織」といった項目を評価する際のポイントや、外用薬・創傷被覆材選びの指標などを教えていただきました。「不良肉芽と壊死組織の見分けに悩む」「良性肉芽か不良肉芽か判断しにくい」といった不安に対しても、組織の硬さや色合い、見た目など、評価の具体的なポイントを解説いただき、参加者の皆さんは熱心にメモを取っていました。

褥瘡ケアにおいて重要な外用薬については、薬効成分だけでなく「基材」を考慮することも重要。また、創傷被覆材は「被覆材の大きさ、厚さ、吸水量などの特徴を理解した上で、創傷の状態に応じて選ぶこと」が基本とのこと。過去に開催されたオンラインセミナーの復習だけに留まらず、プラスαの知識も得られる贅沢な内容となりました。

チームに分かれて症例の評価やケアを検討

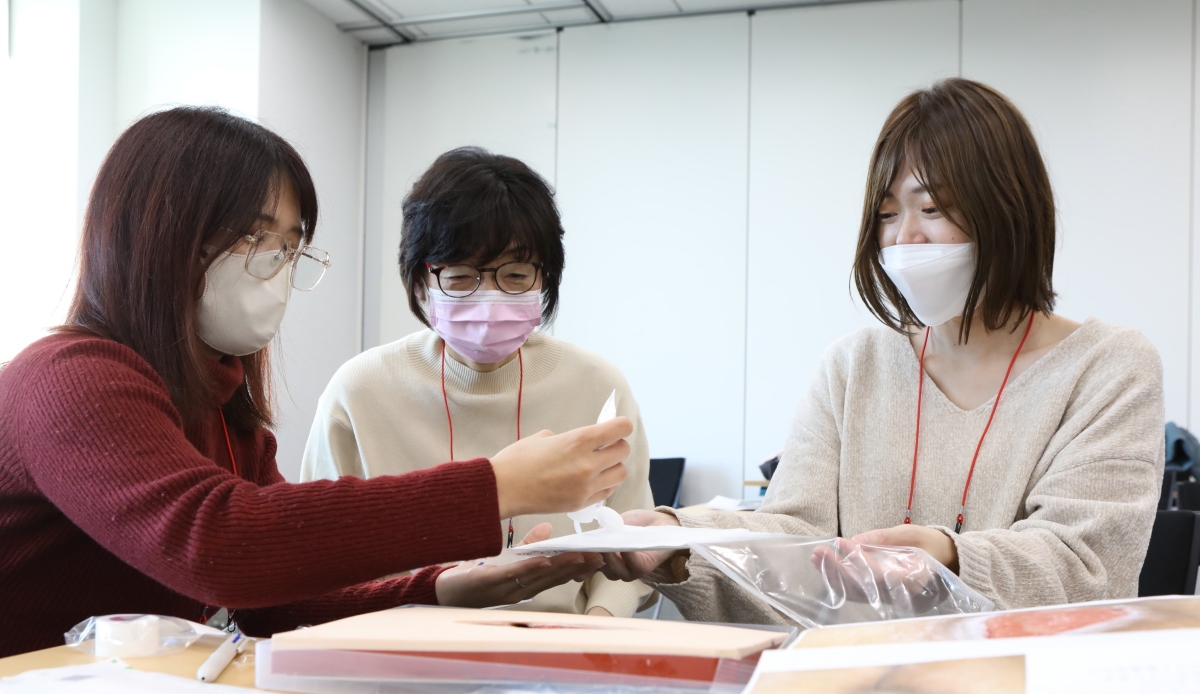

座学の後は4人1組に分かれ、症例検討会が実施されました。

【症例検討会の流れ】

- 具体的な症例に対する評価とケア方法を検討

- 創傷模型にケアを実施

- 上記の内容と理由を発表

- 岡部先生による解説

参加者には、療養者の資料や創傷模型、ケア用品などが配布され、まずはDESIGN-R2020を使った褥瘡の評価からスタート。「深さ(Depth)はd2(真皮までの損傷)かD3(皮下組織までの損傷)のあたりでしょうか」「サイズ計算は私が担当しますね」「壊死組織(Necrotic tissue)とポケット(Pocket)はないので、NとPは0点で良さそうですね」などと意見を交わし、お互いに協力し合いながら進めていきました。

外用薬は講義資料を参考に選定。講師の岡部さんから「外用薬は評価スケールの大文字に着目して、改善するための優先順位を考えながら選んでみましょう」といったヒントがあると、「やはりヨウ素系の外用薬ですよね」などとケア方法を確かめ合っていました。

創傷模型を使ったケアの実践では、創傷被覆材やテープの厚さや大きさ、貼る位置を確かめながら丁寧に進めていました。「外用薬はこのくらいの量をガーゼに塗ってから貼るのが良さそう」「仙骨部の褥瘡の場合、肛門側は八の字貼りが良いのではないか」など、議論が活発に行われていました。

褥瘡の状態評価とケアが終わると、いよいよ発表の時間です。DESIGN-R2020の点数をはじめ、外用薬の選定理由やケアのポイントが各チームから発表されました。どの参加者も真剣に聞き入り、発表が終わると拍手が起きていました。

その後、岡部さんが評価とケア方法を解説。チームによって個性が出ていましたが、岡部さんの評価と大きくずれることはなく、外用薬の分類も岡部さんの選んだものと一致。

前半の講義が活かしつつ、具体的な症例をもとに評価・ケア方法を検討し、ディスカッションすることで、褥瘡に対する学びをさらに深めていきました。

気づきの多いデモンストレーション

最後は岡部さんによるデモンストレーション。褥瘡周囲皮膚の洗浄や拭き方、外用薬の塗り方や創傷被覆材の当て方など、一連のケア方法を見せていただきました。

「洗浄料は何プッシュくらいすると思いますか?」という質問からスタートした実演は、いきなり参加者を驚かせる展開に。岡部さんは10プッシュ以上の泡を手に取り、多くの参加者が「泡はこんなに山盛りでいいんだ!」「こんなに使っていなかった!」などの声があがりました。また、ポケットがある方の洗浄方法やカテーテルの使い方、拭き方のコツまで丁寧にレクチャー。

外用薬の塗り方や量、臀裂部のケア方法、ワセリンの塗り方、患部を観察する際の注意点なども伝えられました。

参加者からは「褥瘡は治癒傾向なのに対し、ポケットが縮小しない場合のケア方法は?」「高機能な創傷被覆材を使用したいが、購入していただくのが難しい場合はどうすれば良いか」「褥瘡を繰り返している方で、皮膚に盛り上がりや凹凸がある場合のケア方法は?」などの具体的な質問が寄せられ、訪問看護現場での褥瘡処置に対する真剣な姿勢が感じられました。

現場の「リアル」を語り合った懇親会

セミナー終了後は、懇親会も開催。参加者の皆さんから「状態にあった外用薬を処方してもらうには、担当医に対してどのように報告・相談したらよいか」「創傷被覆材を代用する場合、どのようなものが使用できるか」など、質問も多く挙がっていました。

◆参加者の感想

「DESIGN-R2020の重要性を改めて認識しました。セミナーを通して各項目の評価のポイントを学ぶことができて良かったです。これまで良性肉芽か不良肉芽か迷うことがあったのですが、具体的な判断の目安も知れたので、現場ですぐに活かせそうです」

「この秋に新たに事業所を立ち上げて、管理や教育が必要な立場になったのでセミナーに参加しました。評価やケア方法を再確認する良い機会になったので、今日のセミナーを参考に、事業所の看護の質向上に努めたいです」

そのほかにも、「受講前は評価方法や外用薬の選定基準が曖昧でしたが、受講してみて不安が解決しました」「知識を得たことで、今後は根拠をもとに自信を持ってケアを実践できそう」といった声も聞かれました。

◆講師 岡部さん コメント

「普段から訪問看護の現場で褥瘡ケアを実践されている方々にご参加いただいたので、評価もケア方法の検討も非常に的確で、皆さまの日頃の看護風景が目に浮かぶようでした。肉芽組織や壊死組織の見分け方、炎症の有無など、参加者の皆さんが評価に悩まれているシーンもありましたが、評価スケールを日常的に使用することで、自身の評価の精度が向上します。ぜひケア方法を検討する指標としても、苦手意識を持たずに評価スケール を活用していただければと思います。また、私は今後、褥瘡の患者さんは増えていくと想定しています。看護の質を保ち、さまざまな職種がチームとなって、褥瘡に悩む患者さんを少しでも減らしていけると良いですね」

* * *

NsPaceでは、月に1回程度、オンラインセミナーも開催しています。ぜひ学びの場をご活用ください。

※ DESIGN-Rは、一般社団法人日本褥瘡学会の登録商標です。

取材・執筆・編集:高橋 佳代子