訪問看護師が知っておきたいHOT(在宅酸素療法)導入の進め方と患者・家族指導

HOT(在宅酸素療法)を導入することで患者さんの呼吸困難が軽減されQOLの向上が期待できますが、さまざまな理由から受け入れが難しいケースも少なくありません。今回は患者さんが納得してHOTを導入できるような進め方や、患者さんのアドヒアランスを高める支援やセルフマネジメント支援について解説します。

目次

HOT導入において必要な支援

HOT(home oxygen therapy:在宅酸素療法)導入の目的には、呼吸困難の軽減や運動耐容能の向上、QOLの向上、生命予後の改善などがあり、HOT自体は患者さんの望む生活を叶えるための医療資源の1つです。しかし、医療者は患者さんにとって有効であると考えていても、鼻カニュラ装着の見た目や日常生活上でのわずらわしさなどからHOTの受け入れが難しい患者さんも多くいます。

患者さんの思いをまず傾聴し、HOTが自分の望む生活を叶えるために欠かせないものであると理解できるよう支援していくことが大切です。その上で、生活に取り入れていくために必要な情報収集や酸素流量の決定、手技習得への支援、在宅環境調整などを行っていく必要があります。ここでは、患者さんを理解すること、病状やHOTの必要性の説明、実際の酸素流量設定の方法、セルフマネジメント支援についてお話しします。

病状やHOTの必要性の理解

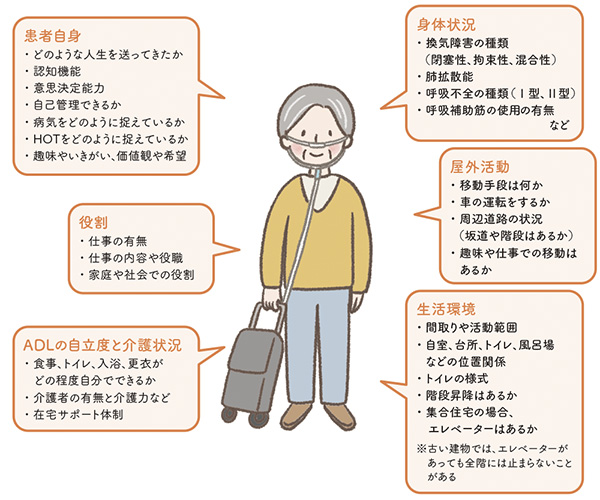

HOT導入時には、患者さんの普段のバイタルサインに加えて、換気障害の種類(閉塞性、拘束性、混合性)や肺拡散能、呼吸不全の種類(Ⅰ型、Ⅱ型)、呼吸補助筋の使用の有無など身体的側面を確認します。さらに、どのような生活をしてきたのか、どのような場所で生活しているのか(自宅の間取りや階段の有無など)、今後どのような生活を望むのか(仕事や趣味など)、HOTの捉え方など、患者さんを理解するための情報収集をていねいに行うことが重要です(図1)。

特に、患者さんやご家族の病状の理解度は、HOTの必要性の理解にも影響を与えます。そのため、患者さんやご家族が病状をどのように捉えているか確認し、理解度に合わせ、身体的な状態として低酸素血症が起きていることを説明する必要があります。

パンフレットや実際のSpO2、脈拍、呼吸機能検査、血液ガス分析の結果などを視覚的に示しながら説明すると、患者さんやご家族はより理解しやすくなります。特に低酸素血症が進行することで起こる肺高血圧症や心不全の進行、運動耐容能の低下、全身の臓器機能低下などの身体的影響については強調して説明します。このように自分の病状とHOTの必要性が関連づけられるようにすることが重要です。

さらに、身体への必要性に加えて、患者さんが望む生活を送るために必要な資源であることも説明します。患者さんが大切にしている趣味や生きがいなどが継続できるといった具体的な説明を行うことで、HOTの必要性の理解促進につながりやすくなります。

図1 HOT導入時に必要な情報

酸素流量の決定と指導

過ごし方に応じて細かく必要な酸素流量を見極める

酸素流量の決定では、自宅での日常生活場面をイメージした設定が必要になります。事前に自宅でどのような過ごし方をするのか、主に過ごす場所や活動量、外出頻度、間取り、動線などを詳細に情報収集します。その後、安静時や労作時、入浴時、入眠時と細かく必要な酸素流量の見極めを実施します。

必要酸素流量を見極める際の重要なポイントは、生活場面において具体的に「安静時や労作時とは何か」を患者さんと話し合い、共通認識をもっておくことです。患者さんによっては、自宅内は「安静時」、外出のみを「労作時」と捉えることもあるからです。

また、入浴時の酸素流量の見極めでは、より細かな観察が求められます。入浴ではSpO2低下につながる動作が連続で続くため、洗体や洗髪、着替えといった1つひとつの動作によってSpO2の低下をきたす可能性があります。休憩のタイミングの検討や息切れを増強させる4つの動作(参照:訪問看護の呼吸ケア 安定期を長く過ごすための療養法・支援方法 基礎知識)を避ける等の指導も合わせて行った上で、入浴動作で低酸素にならないような流量設定にします。

酸素流量を守ることの必要性を説明

酸素流量が決定したら、患者さんに酸素流量を守ることの必要性について説明します。Ⅱ型呼吸不全患者さんの場合、指示された以上の酸素流量を長時間吸入することで、高二酸化炭素血症を引き起こす可能性があることを説明します。労作後には安静時の酸素流量に必ず戻すことや、呼吸困難があるからと安易に酸素流量を上げずに医療者へ相談するといった指導をします。

逆に、高二酸化炭素血症を心配するあまり、労作時に必要な酸素流量よりも少なく吸入し、低酸素状態が持続している場合もあります。その場合は、低酸素による合併症を引き起こす可能性について説明し、酸素流量を守るよう指導します。HOT導入時のみならず、患者さんが生活の中でどのように酸素流量を調整しているかを適宜確認していく必要があります。

ご家族が管理しやすい方法も検討

ご家族が主に酸素流量調整をする場合には、ご家族にも同様の指導を行います。認知機能や介護面で細かな酸素流量の調整が難しい場合は、安静時と労作時を同じ流量にできるかなど、管理しやすい方法を多職種で検討していくことも必要です。

セルフマネジメント支援

スタンフォード大学のケイト・ローリッグ(Kate Lorig)教授は、病気とともに生きていく上で患者には取り組むべき3つの課題があると述べています。

1つ目は、病気に関する課題です。内服薬や吸入薬を正しく服用したり、HOTを生活の中にうまく取り入れ、病気によって起こる呼吸困難などの症状をコントロールしたりすることで対処します。2つ目は、日々の生活活動を継続するための課題です。これは、HOTや疾患によって出現する呼吸困難などの症状と付き合いながら、仕事や地域での役割など社会生活、家事、趣味などを続けていくことで対処します。3つ目は感情面の課題です。HOTとともに生活する中での怒りや恐れ、孤独感、不安といったさまざまな感情の変化に対処します。

セルフマネジメントは、呼吸困難をはじめとした身体的要因、病気の認識や不安などの心理的要因、社会的役割の喪失や社会的孤立などの社会的要因、生きる目的や意味などの実存的要因の影響を受けています。これらの要因をアセスメントした上でセルフマネジメントを支援します1)。

セルフモニタリングの活用

セルフモニタリングとは、症状や測定などによって得られた客観的・主観的データを記録し、そのデータの意味を疾患や症状に関する知識と合わせて解釈し、自分の状態に気づくこととされています2),3)。常に医療者がいる環境ではない自宅では、セルフモニタリングによるセルフマネジメント方法を身につけることが有効だといわれています。患者さんに対して、急性増悪をできるだけ予防し、病状が安定した状態で長く過ごすためのセルフマネジメントの必要性の説明するとともに、可能な限り療養日誌の活用を推奨しています。

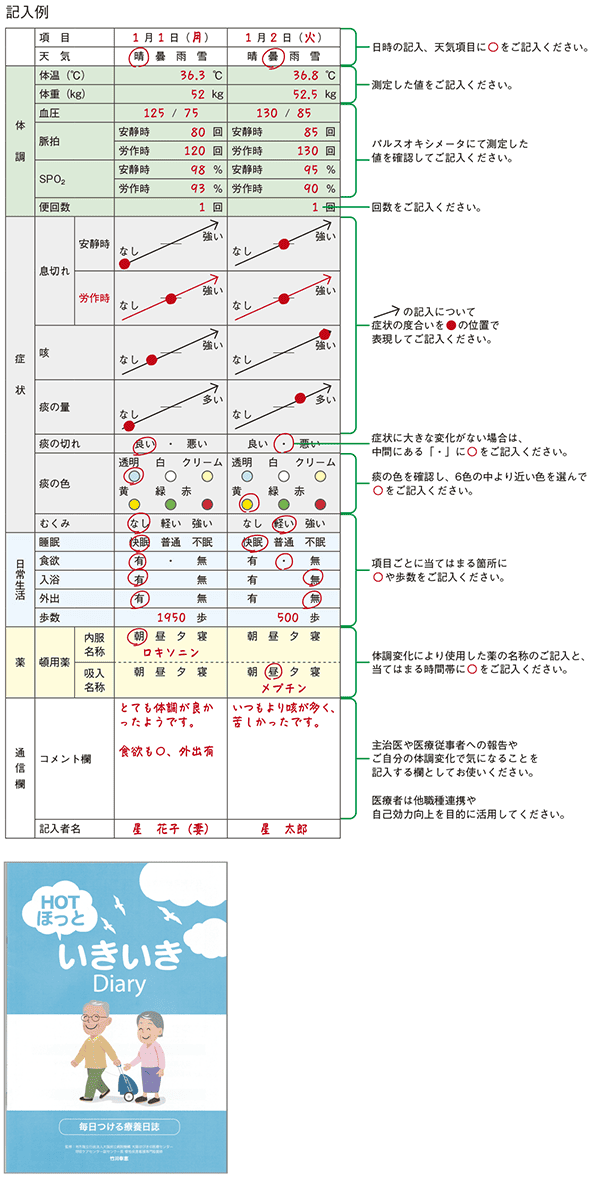

療養日誌は、体調の変化(普段のバイタルサイン、脈拍やSpO2の値)、症状の変化(息切れの程度、咳嗽や喀痰の量、喀痰の色の変化など)、日常生活の変化(睡眠の程度、食欲や入浴、外出の有無など)、頓用薬使用の有無を記載、またはチェックを付けられるようになっています。また、自由記載欄もあり、患者さん自身の気持ちや気づきも記載してもらいます(図3)。

療養日誌は、医療者とともに内容を確認できることが大きなメリットです。医療者からのフィードバックを受けることで、増悪の兆候など患者さんの気づきが促され、早期受診につながります。患者さんの自己効力感や自己コントロール感の維持・向上にも有効です。また療養日誌は、患者さんと医療者だけでなく、病院や在宅の医療者間でのケア継続のツールとしても使用できます。自由記載欄に訪問看護師や外来看護師が聞きたいことや伝えたいことを記載し、患者さんの情報を共有することで連携を可能とします。

図3 当センターで使用している療養日誌

自己効力感向上への支援

HOT導入時では患者さんの手技習得がうまくいかないこともあります。また、HOTを継続する中では疾患の進行に伴う呼吸困難の増強などが原因で自分でできることが少なくなったり、社会的な役割喪失などで自己効力感の低下を招いたりすることがあります。セルフマネジメント支援において、自己効力感の維持・向上の支援はとても重要です4),5)。

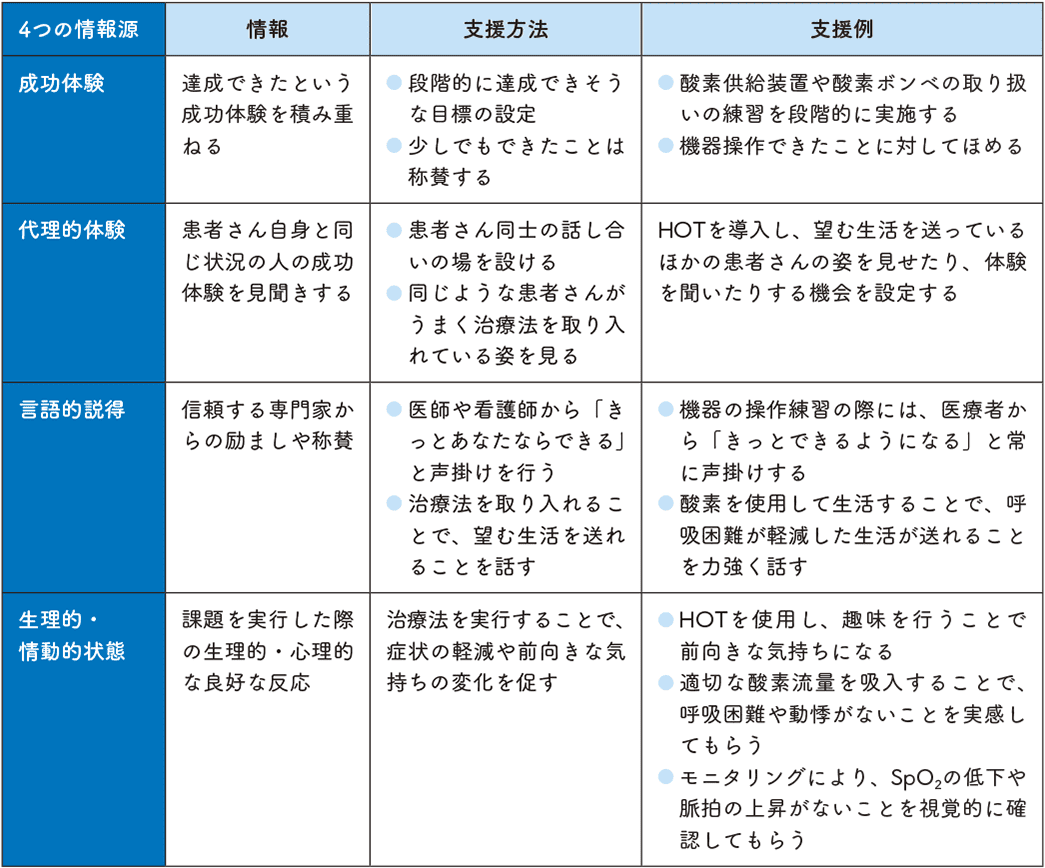

自己効力感を高める情報源には成功体験、代理的体験、言語的説得、生理的・情動的状態の4つがあり、特に成功体験が重要です(表1)。うまくできていることを称賛し、小さなことでも成功体験として捉えてもらうようなかかわりが必要です。HOT患者さんにおいて自己効力感を高めることは、HOTを「望む生活を送るための大切な資源」として捉えてもらうことにつながります。加えて、病気や治療を自分自身で管理できるという自己コントロール感が生まれ、QOLの向上につながります。

表1 自己効力感を高める情報

文献4)-6)を参考に作成

| 執筆:平田 聡子 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター 慢性疾患看護専門看護師 監修: 森下 裕 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター 呼吸ケアセンター センター長 竹川 幸恵 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター 呼吸ケアセンター 副センター長 編集:株式会社照林社 |

【参考文献】

1)ケイト・ローリッグほか著,日本慢性疾患セルフマネジメント協会編,近藤房恵訳.「自己管理って何だろう」,『病気とともに生きる 慢性疾患のセルフマネジメント』,日本看護協会出版会,東京,2008:9-11.

2)Wilde MH,Suzanne G:A concept analysis of self-monitoring.J Adv Nurs 2007;57(3):339-350.

3)森菊子.「セルフマネジメント教育」.みんなの呼吸器Respica 2019;17(2):293-297.

4)日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 酸素療法マニュアル作成委員会,日本呼吸器学会 肺生理専門委員会編.「酸素療法と看護」,『酸素療法マニュアル(改訂版)』,メディカルレビュー社,東京, 2017:111.

5)竹川幸恵.「看護ケアの実際 看護介入」,大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター編,石原英樹,竹川幸恵,荻野洋子監修,『在宅酸素療法ケアマニュアル』,メディカ出版,東京,2012: 238-239.

6)安酸史子,鈴木純恵,吉田澄恵編.『セルフマネジメント 第4版』(ナーシング・グラフィカ 成人看護学),メディカ出版,大阪,2022.