指定難病に関する医療費助成 訪問看護師が知っておきたい基礎知識

指定難病の医療費助成制度においては、患者さん自身が「自己負担上限額管理票」を使って毎月の自己負担額を管理しています。そのため、月初からのレセプト処理が終わると、患者さんの自己負担上限額管理票を確認した上で、訪問看護の利用料金を請求しなければならないことがあります。自己負担上限額管理票からもらう金額が毎月バラバラになるため、患者さんや家族から説明をしてほしいと言われることもあります。今回は、指定難病と医療費助成制度について解説します。

※本記事は、2025年2月時点の情報をもとに構成しています。

目次

指定難病とは

難病および指定難病は「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)により、次のように定義されています。

| 難病とは 発病の機構が明らかでなく、治療法が確立されていない希少な疾病で、長期にわたり療養を必要とするもの 指定難病とは 上記のうち、患者数が本邦において一定の人数(人口の約0.1%)に達しておらず、客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が確立している疾病 |

2024年4月現在、指定難病に該当する疾患は341あります1)。

なお、難病法は、難病の克服をめざすこと、難病患者さんが社会参加の機会を確保できること、地域社会において尊厳を保ちながら他の人々と共生できることを基本理念としています。

指定難病の医療費助成制度のしくみ

指定難病に対する医療費助成制度は、難病法の第5条で、その対象や助成額などが規定されています。

医療費助成の対象

指定難病は、個々の疾病ごとに診断基準と重症度分類が設定されています。その基準に基づき、指定難病と診断され、以下に該当する場合、難病法による医療助成の対象になります。

- 重症度分類で病状が一定程度以上

- 軽症高額該当(重症度分類を満たさない軽症者でも、月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が3ヵ月以上ある場合2))

医療費助成を受けるには申請が必要

指定難病の医療費助成を受けるには、医療受給者証が必要です。医療受給者証は、都道府県や指定都市の窓口(住所地を管轄する保健福祉事務所や保健所など)に申請を行い、審査の結果、認定されると交付されます。

交付された医療受給者証を、指定医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションなど)に持参し提示することで、医療費の助成を受けられます。なお、認定審査には時間がかかるため、申請日から医療受給者証が交付されるまでの間に指定医療機関でかかった医療費は、払戻し請求ができます。

医療費助成の開始時期と有効期間

医療費助成の開始時期は、前倒しすることも可能です。さかのぼりの期間は、原則として申請日から1ヵ月です。また、医療費助成の支給認定には有効期間があり、原則1年。治療の継続が必要な場合には更新の申請が必要です。

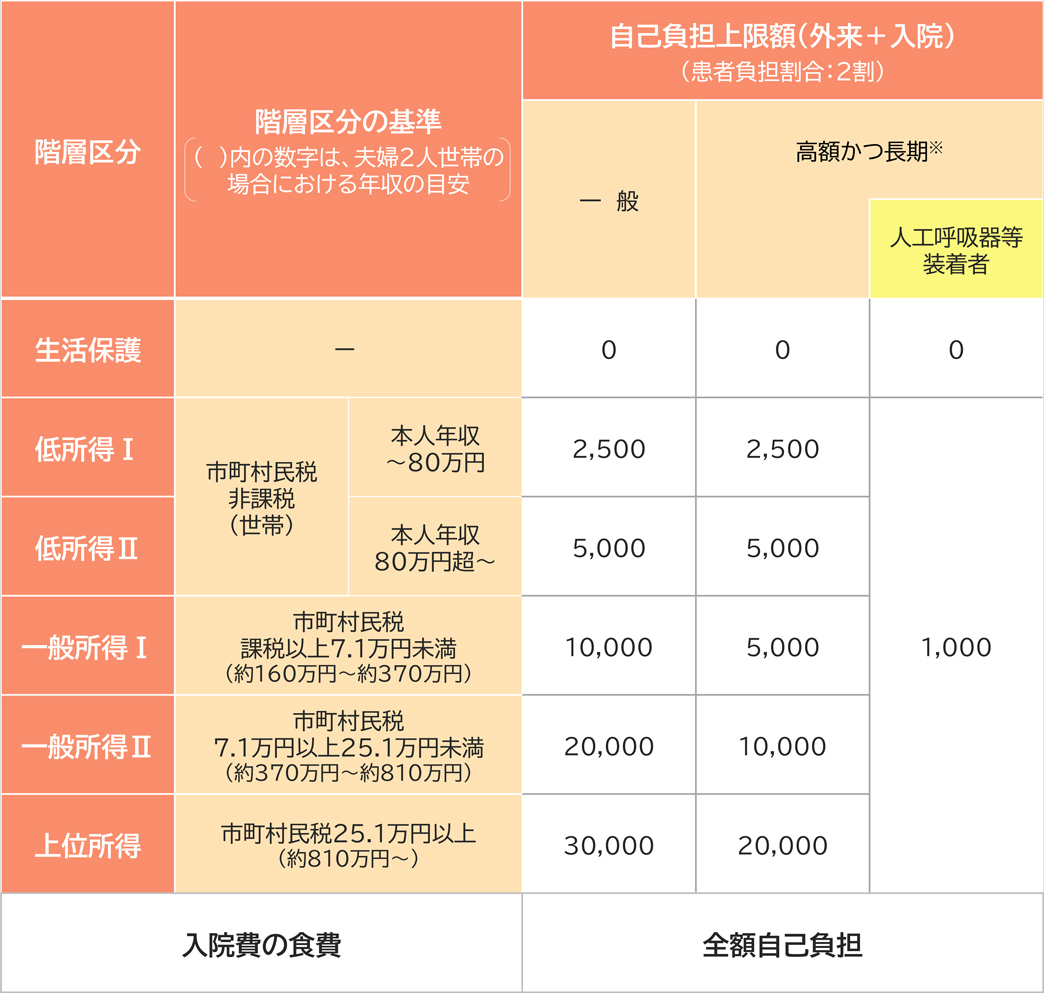

医療費助成における自己負担上限額

指定難病の医療費助成には、自己負担の上限額が設定されています。医療費が高額になった場合でも、この上限額を超えて支払うことはありません。自己負担上限額は、表1に示したとおり、患者さんの所得や治療の状況に応じて設定されています。

例えば、医療サービスを多く受けて医療費が高額になり、自己負担額が50,000円になった場合でも、「低所得Ⅰ」の患者さんは2,500円、「上位所得」の患者さんは30,000円が支払いの上限額となります。

自己負担割合は3割負担から2割負担に

医療保険や介護保険の負担割合が3割の場合、助成を受けている医療費は2割に軽減されます。ただし、年齢・年収等の条件によりすでに医療保険の負担割合が2割や1割に軽減されている場合は、それ以上負担割合が減ることはありません。介護保険も同様です。

表1 医療費助成における自己負担上限額(月額)

(単位:円)

※「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上)。

文献2)より引用

自己負担上限額管理票の記載方法

指定難病患者さんは、公費負担者番号が54番から始まる医療受給者証を持っており、この医療受給者証を持つ患者さんの自己負担額は、毎月「自己負担上限額管理票」で管理する必要があります。レセプト処理後、指定難病の医療費助成を受けている患者さんについては、自己負担上限額管理票をもとに自己負担分を請求します。

この自己負担額に入院・入院外(外来)の区別はありません。複数の指定医療機関で負担した自己負担額をすべて合算し、患者さんが自己負担額の上限を超えて支払うことがないように毎月管理しているのです。

患者さんは受診した指定医療機関で、管理票に医療費総額や自己負担額、自己負担の累積額(月額)などを記入してもらいます。指定医療機関では累積額を確認し、自己負担上限額に達していなければ本人に請求し、達した場合は上限額を超える分をすべて公費請求するという流れです。

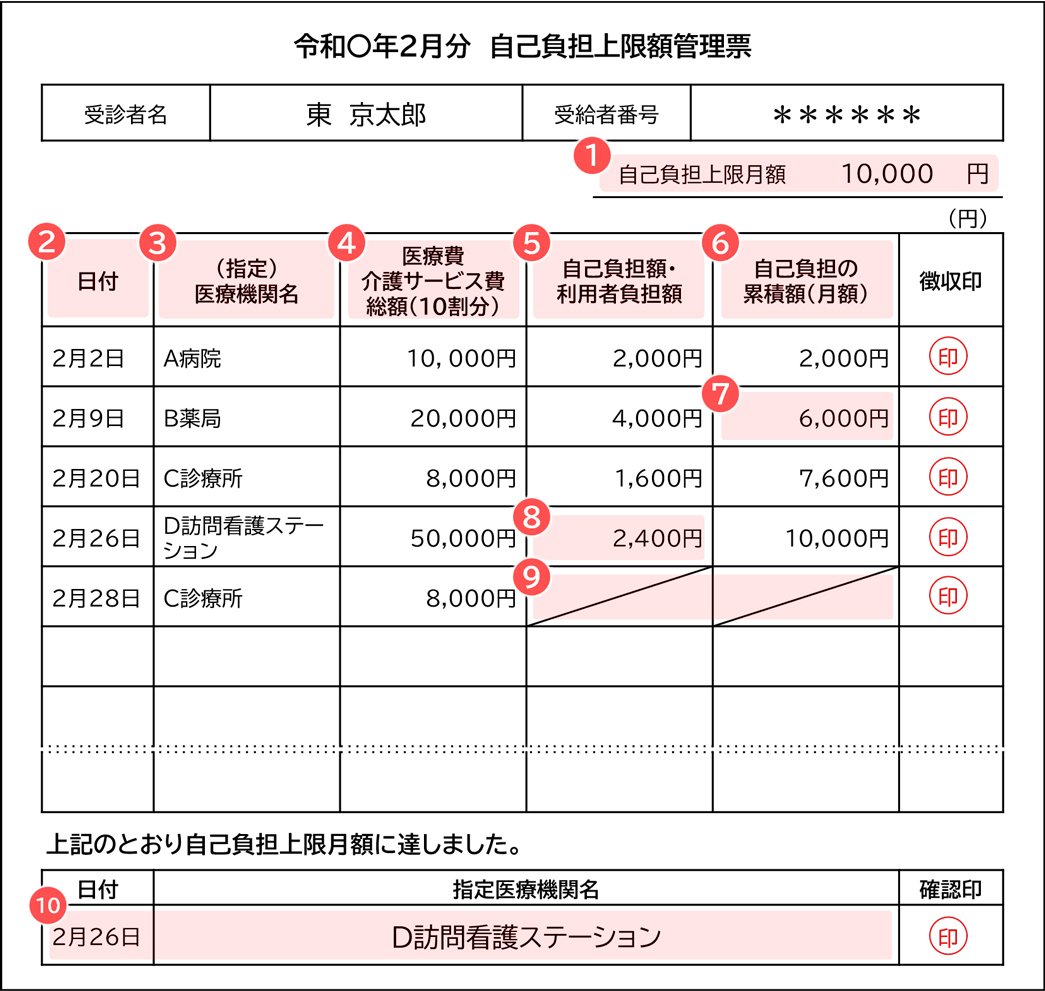

自己負担上限額管理票の各記載項目と記載方法については図1で説明します。

図1 自己負担上限額管理表の記載項目(例)

※自己負担上限管理票は都道府県ごとに様式が異なります。ここでは、東京都保健医療局が作成した資料に掲載されている管理票の様式を例に解説します。

東京都保健医療:特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について(指定医療機関用).

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/r3kisai

| 1 | 患者さんの自己負担上限月額が記載されています。この例では10,000円が上限額です。 |

| 2 | 自己負担額を徴収した日付を記載します。 |

| 3 | 自己負担額を徴収した指定医療機関名を記載します。 |

| 4 | 医療費・介護サービス費の総額を記載します。 |

| 5 | 4の自己負担額を記載します。2割負担の患者さんであれば、総額の2割の金額を記載します。 |

| 6 | 自己負担の累積額を記載します。その月支払った合計額です。 |

| 7 | 自己負担の累計額は、A病院の自己負担額2,000円とB薬局の4,000円を合計した6,000円になります。 |

| 8 | D訪問看護ステーションが医療費50,000円を請求しました。 本来、50,000円×2割負担で、自己負担額は10,000円ですが、患者さんはすでにC診療所までで合計7,600円を負担しています。そのため、この日は上限額との差額分2,400円のみを患者さんに請求します。上限額を超える分は、すべて公費請求します。 |

| 9 | 上限月額(10,000円)に達したため、同月内のそれ以降の医療費は患者さんに請求せず、斜線を引きます。 |

| 10 | 上限月額(10,000円)に達したときの指定医療機関が記載します。 |

訪問看護師としてサポートできること

指定難病の医療費助成制度は、患者さんやご家族の経済的な負担を軽減する大切なしくみですが、自己負担上限額管理票の管理が必要となり、手間がかかることが課題です。今後、マイナンバーカードをはじめとしたICTを活用することで、管理の簡素化が期待されます。それまでは訪問看護師として、しっかりと制度を理解し、患者さんとご家族が適切に管理できるようサポートすることが大切です。

| 執筆:木村 憲洋 高崎健康福祉大学健康福祉学部医療情報学科 教授 武蔵工業大学(現・東京都市大学)工学部機械工学科卒業、国立医療・病院管理研究所研究科(現・国立保健医療科学院)修了。民間病院を経て、現職。 著書に『<イラスト図解>病院のしくみ』(日本実業出版社)などがある 編集:株式会社照林社 |

【引用文献】

1) 厚生労働省:指定難病.

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html

2025/2/21閲覧

2) 難病情報センター:指定難病患者への医療費助成制度のご案内.

https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460

2025/2/21閲覧