終末期にある患者さんのスピリチュアルペインを知る【スピリチュアルケア】

訪問看護の現場において、終末期にある患者さんから、「身体はちっともよくならない。こんな状態なら生きていても意味がない」「皆に迷惑かけるばかりでつらい。もう早く終わりにしたい」などの発言を聴くことは、決してまれなことではありません。患者さんがこのような言葉を発するとき、私たち看護師は、患者さんがそのような思いを打ち明けている大切なときであると捉え、患者さんの背景にある真の苦しみをしっかりと感じとり、その思いをあるがままに受けとめていく必要があります。患者さんが感じているスピリチュアルペインを認識し、看護師自身も自己に向き合いながら、最期まで患者さんと「ともにいる」ことの重要性について理解を深めていきましょう。

スピリチュアル/スピリチュアリティとは

スピリチュアルペインについて説明する前に、まずは「スピリチュアル」や「スピリチュアリティ」とは何なのかを押さえておきましょう。

スピリチュアルやスピリチュアリティは明確に定められた概念ではなく、その意味する内容は多義に渡っています。

欧米のスピリチュアリティの定義は、人生の意味と目的、赦し、愛情と関係、希望、創造性、宗教的な信条など多様な要素が含まれます。河 正子氏1)は、スピリチュアリティについて「個人の生きる根源的エネルギーとなるものであり、存在の意味に関わる。スピリチュアリティは個人の身体的、心理的、社会的領域の基盤として各側面に影響を及ぼす」とし、個人の中のスピリチュアルな領域を、身体的領域、心理的領域、社会的領域、すべての領域の「核」として、その関係を示しています。

以下に、WHO2)の「スピリチュアル」の考え方を表記します。

| ● スピリチュアルとは、人間として生きることに関連した経験的一側面であり、身体感覚的な現象を超越して得た体験を表す言葉である ● 多くの人々にとって、「生きていること」が持つスピリチュアルな側面には宗教的な因子が含まれているが、スピリチュアルは「宗教的」と同じ意味ではない ● スピリチュアルな因子は身体的、心理的、社会的因子を包含した人間の「生」の全体像を構成する一因子とみることができ、生きている意味や目的についての関心や懸念と関わっている場合が多い ● 特に人生の終末に近づいた人にとっては、自らを許すこと、他の人々との和解、価値の確認などと関連していることが多い |

スピリチュアリティは、人の存在の土台や生きるよりどころに関わるものであるため、死が差し迫ったときや死を意識するとき、苦悩が生まれます。終末期にある患者さんは、身体症状の悪化や、身体機能の低下、日常生活の制約の増大、他者への依存の増大などを体験します。その結果として、自己の価値観の再吟味を迫られたり、生のあり方を深めることを求められたりするなど、精神的・心理的苦痛とは異なる次元における苦悩が生じます。このように、「どう生きるか」についての苦悩をスピリチュアルペインと呼んでいます。

スピリチュアルペイン

トータルペイン(全人的苦痛)の概念を提唱したシシリー・ソンダース(Cicely Saunders)氏3)は、「人は身近に死を感じるようになると、最も大切なことをはじめなくてはという思いになるし、真実なもの、価値のあるものを求めるようになる。また、不可能なこと、無価値なことを見分ける感覚が出てくる。不条理な人生に深い怒りをもち、過ぎ去った多くのことに後悔し、深刻な虚無感にとらわれる。ここにスピリチュアルペインの本質がある」と述べ、スピリチュアルペインとそのケアの必要性について言及しています。

看護師は、常に、患者さんが全人的な存在であることを踏まえケアしていく必要があります。すなわち、身体的、精神的、社会的な側面と同様に、スピリチュアルな側面での安寧(spiritual well-being)が保たれているかに注目しケアにあたることが大切です。

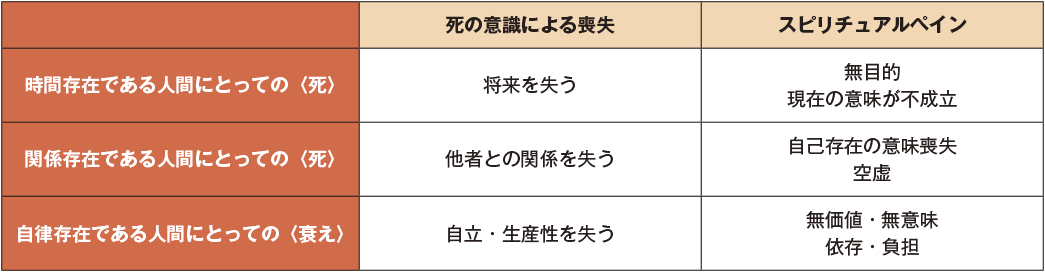

村田 久行氏4)は、スピリチュアルペインとそのケアを論じる場合、その背後に存在し、患者さんの苦しみに大きな影響を与えるのが、「死」という主題であると述べています。そして、哲学の一領域である現象学を基盤としたスピリチュアルペインの考え方として、スピリチュアルペインを「自己の存在と意味の消滅から生じる苦痛」と定義します。さらに、この苦しみを、人間の存在の三つの側面から捉えて、「時間存在」「関係存在」「自律存在」として分類しています(表1)。

表1 哲学的な視点によるスピリチュアルペイン

スピリチュアルペインのアセスメント・ツール

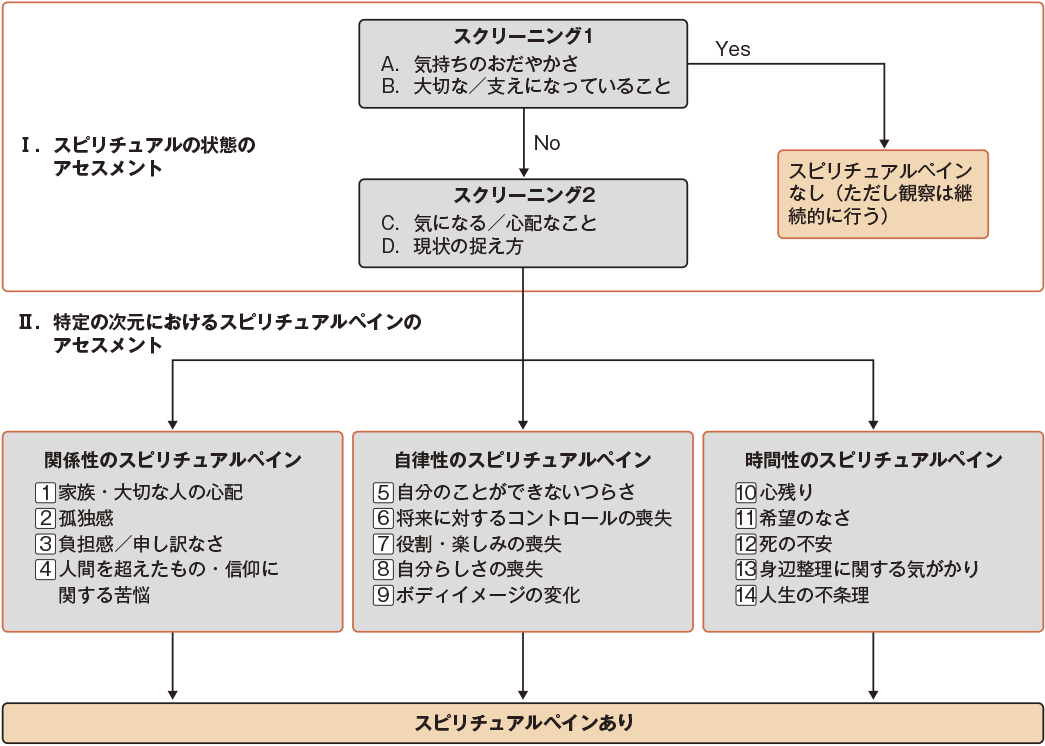

スピリチュアリティのアセスメント・ツールとして、FICA*1やDT Question Protocol*2などがありますが、日本でスピリチュアルペインの評価法として開発されたものが、Spiritual Pain Assessment Sheet(以下、SpiPas:スピパス)です(図1)。この研究では、終末期がん患者さんのスピリチュアルペインを、村田氏の「自己の存在と意味の消滅から生じる苦痛」と定義し、スピリチュアルペインは死の接近によって人間の存在構造の本質的な要素を喪失する(他者との関係性の喪失、自律性の喪失、将来の喪失)ことで引き起こされる、という概念枠組みを適用しています。

*1 FICA(Faith,Importance/Influence,Community,Address)Spiritual History Tool:アメリカの精神科医プチャルスキ(Puchalski)ら(2000)によって開発されたアセスメント・ツール。がん患者さんに対して、標準的な病歴にスピリチュアリティに関する自由回答式の質問を統合する方法として紹介された。FICAはFaith:信仰または信念・意味、Importance/Influence:重要性と影響、Community:グループと仲間、Address:取り組みの4つの次元においてスピリチュアリティを探究するための11個の質問で構成される。

*2 DT(Dignity Therapy)Question Protocol:カナダの精神科医チョチノフ(Chochinov)ら(2005)によって作成された心理療法的アプローチに基づく質問票。患者さんが捉える尊厳を調査し、その結果明らかとなった7つの尊厳のテーマから9つの項目を含む質問で構成される。これらの質問をもとに、終末期にある患者さんがこれまでの人生を振り返り、自分にとって大切なことを明らかにしたり、周囲に伝え残しておきたいメッセージを文書として残したりすることができるようになる。

SpiPasは、患者さんのスピリチュアルの状態についてアセスメント(スクリーニング)を行い、特定の次元(関係性・自律性・時間性)において現れるスピリチュアルペインをアセスメントし、個々の患者さんが抱えるスピリチュアルペインへのケアを導き出します。

図1 SpiPas

次回から、SpiPasを使用したアセスメントについて事例を用いて解説していきます。

>>次回の記事はこちら

事例で検討 スピリチュアルペインのアセスメント【スピリチュアルケア】

| 執筆:前滝 栄子 京都大学医学部附属病院 緩和ケアセンター がん看護専門看護師 編集:株式会社照林社 |

【引用文献】

1)河正子.わが国緩和ケア病棟入院中の終末期がん患者のスピリチュアルペイン.死生学研究.2005,5,p.48-82.

2)世界保健機関編,武田文和訳.『がんの痛みからの解放とパリアティブ・ケア―がん患者の生命へのよき支援のために』金原出版,1993,p.48-49.

3)Saunders C:Hospice Future,Morgan J (Eds),Personal Care in an Impersonal world:A multidimensional look at bereavement,New York,Baywood,1993,p.247-251.

4)村田久行.末期がん患者のスピリチュアルペインとそのケア:アセスメントとケアのための概念的枠組みの構築.緩和医療学.2003,5,p.157-165.

5)田村恵子,森田達也,河正子編.『看護に活かすスピリチュアルケアの手引き』第2版,青海社,2017,p.145-146.