訪問看護師は政策・制度検討の場に参画を~訪問看護のパイオニアとして~

兵庫県の西宮市訪問看護センター(社会福祉法人西宮市社会福祉事業団)は、西宮エリア内で最も長く地域を支え、幅広い取り組みを実施してきた訪問看護ステーション。当事業所で長年管理者を務めた山﨑 和代さんに、ステーション運営のノウハウやご経験談、お考えを伺いました。その内容を3回に渡りご紹介します。

今回は、山﨑さんが訪問看護師になるまでの経緯と、訪問看護をスムーズに実践するための地域づくりについてのお話です。

山﨑 和代(やまさき かずよ)さん 保健師・看護師・養護教諭1級、経営学修士、日本看護協会認定看護管理者。 大阪医科大学付属病院を経て、1995年に西宮市社会福祉事業団に入団。2001年~2024年3月まで西宮市訪問看護センターで管理者を務め、2024年4月に「株式会社医療・介護を受ける人と担う人のナーシングカンパニー」を起業。 兵庫県訪問看護ステーション連絡協議会 副会長、兵庫県 訪問看護師・訪問介護員離職防止対策検討会議委員、兵庫県 訪問看護推進会議委員。 |

制度ができる前から訪問看護の道を志す

─山﨑さんが訪問看護師になるまでの経緯をお教えください。

母が看護師だったことに影響を受けて、看護の道を志しました。大学病院付属の学校に進学し、卒業後すぐに保健師学校に入学。そこで保健師免許を取ったあと、臨床経験を積みたいと思って大学病院へ入職しました。配属先は一般消化器外科の外来で、かなり多忙でした。

当時、印象的な出来事があったんです。肝がんが進行してADLが低下し、ストレッチャーで運ばれてきた重症患者さんがいらしたのですが、受け入れができない状況だったため、関連の病院に入院できるのは後日ということになってしまったんです。「この状態で自宅に帰すのか」と、大きな衝撃を受けました。

昔のことなので詳細は覚えていないのですが、どうしてもそのままにできなかった私は、外来看護師としてルール違反だと知りつつ、保健所に連絡したんです。当時は訪問看護制度がなかったのですが、保健師学校で市町村実習に行った際、保健師が地域で活動していることを知っていました。私ができることといったら、保健師に繋ぐことくらいだと思ったんです。その後、保健師さんから訪問できた旨をご連絡いただき、安心したのを覚えています。

それ以降、「患者さんの自宅で看護をする仕事がしたい」と考えるようになりました。保健師として保健指導をするのではなく、「看護」をしたいと。そのことを保健師学校の先生に相談したのですが、ちょうど訪問看護制度自体ができたばかりのタイミングで、近隣に求人はありませんでした。

一旦西宮の保健所で働きながら、「私、訪問看護をしたいんです!」とさまざまなところで話していたら、たまたま西宮市訪問看護センターが人員を募集していると知り、採用試験を受けました。当時はインターネットがないので、近場の求人もなかなか知ることができないんですよね。奇跡的に見つけられてよかったです(笑)。

政策・制度の検討に訪問看護師も参画を

―山﨑さんは30年間の訪問看護師歴のうち、23年管理者として務められましたが、管理者としてこれまで大切にしてきたことを教えてください。

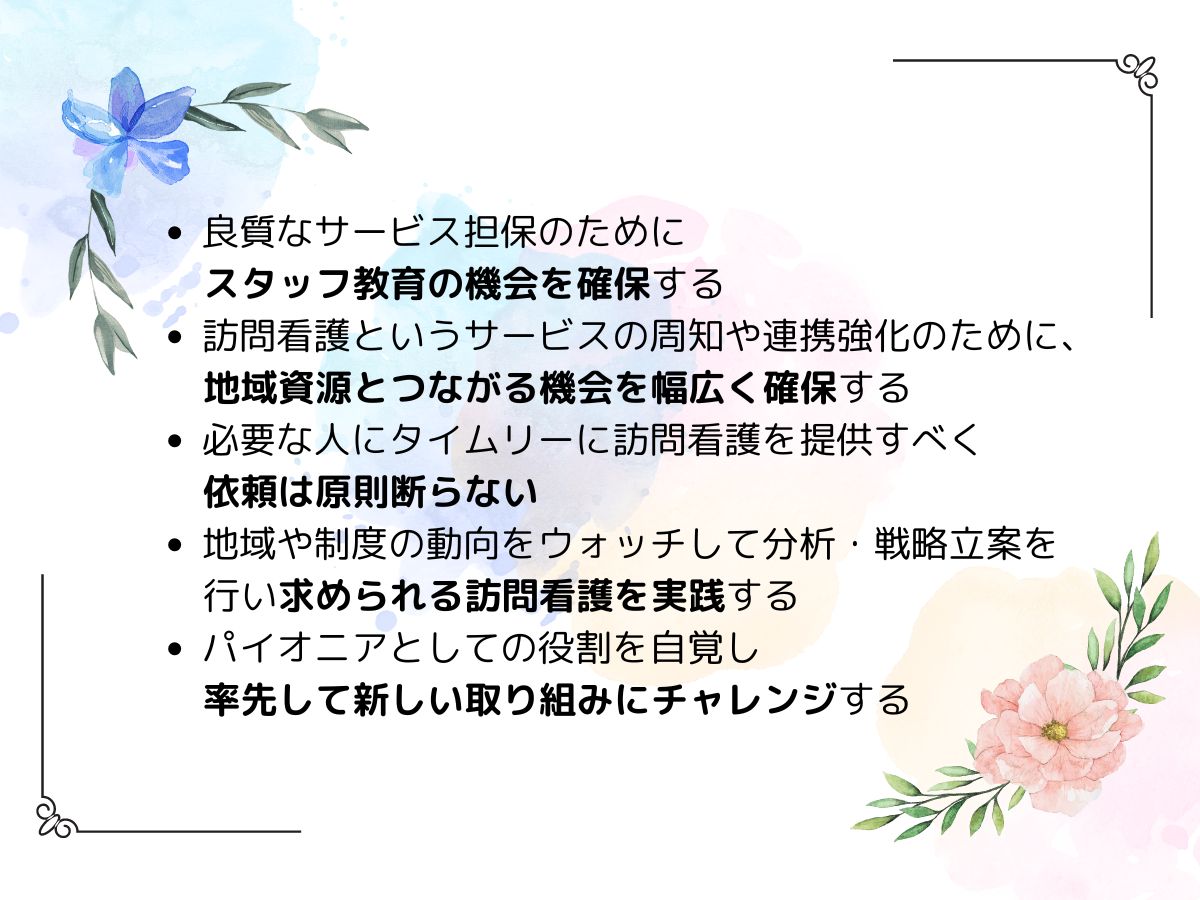

管理者として大切にしてきたことはたくさんありますが、主に以下の5つです。

西宮市は人口48万人の中核都市で、西宮市訪問看護センターは市の委託を受けて社会福祉事業団がモデル事業として開設した事業所です。1992年の訪問看護制度創設と同時に、全国で最初に老人訪問看護ステーションの指定を受けた事業所のひとつでもあります。

当センターの理念は、当初から変わらず「住み慣れた場所で最期まで過ごせる地域づくり」です。初代管理者は「訪問看護のパイオニアとして良質な訪問看護のスタンダードを目指す」と宣言し、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)を柱として、私が管理者を引き継いでからも、教育・地域連携・訪問看護の質向上などに注力しながら、新しい取り組みを積極的に行ってきました。

─西宮訪問看護センターは大変規模が大きいと思いますが、職員数や運営体制について教えてください。

はい。2022年度の実績は、常勤換算50.7名、年間総利用者実数1,071人、総訪問回数36,455回、在宅死者数65名、指示受け主治医数約220名。24時間緊急対応は、利用者さんのうち約7割に契約いただいています。毎朝サテライトの拠点を含む全チームでミーティングやケースカンファレンスを実施していて、チーム間や多職種との連携にはクラウドツールを使っています。

─「地域づくり」に関して、具体的なお取り組み内容を教えてください。

地域包括ケアシステムを構築すべく、多職種連携、市内の訪問看護ステーション間のネットワーク強化などを行いました。こうしたさまざまな取り組みは看護が地域でスムーズに実践されることにも繋がりました。「訪問看護ステーションネットワーク西宮」の会長をやらせていただいたのも、この取り組みの一環です。

さらに、訪問看護師が市の医療介護政策決定における会議に参加できるようにも働きかけました。災害に関しては、阪神・淡路大震災の災害時看護経験を生かして災害対策体制が構築できるよう、行政危機管理局と協働しさまざまなしくみを整えました。

また、医療的ケア児のインクルーシブ教育(障害の有無、言語・国籍の違い等で区別を受けることなく同じ場所で学ぶ教育)については、教育委員会から相談を受けたことが始まりで、小学校に訪問看護師を派遣できる支援体制を構築しました。のちに訪問看護ステーションネットワーク西宮が相談窓口の役割を担うようにして、最初は2名だった対象者もいまでは2ケタに増えています。

看看連携推進のために、ある急性期病院では退院調整会議に当ステーションの訪問看護師が在宅側の立場で参加する機会を確保しました。看護看護連携の重要性を看護部長と共有し、交渉して実現したものです。病院とのネットワークを生かして、県内で初めて新卒訪問看護師採用後の実習・研修も受け入れていただき、新卒スタッフ間の交流が継続しています。

こうした多種多様な取り組みが行えたのは、大規模な事業所ならではの利点とチーム全体の努力があったからだと思います。私も微力ながらその一端を担うことができました。

─政策決定の場に訪問看護師が入ることについて、ご苦労はありませんでしたか?

はい。当初は、「医師会の先生や看護協会の方が入っていますよ」と言われ、断られてしまうこともありました。行政の方から見れば同じ医療従事者なので、そのお気持ちも理解できますが、訪問看護師だからこそ見える部分があり、課題として捉えられることがあることを理解してもらえるよう、資料を持参し説明を重ねました。

時間はかかりましたが、医師会の先生のご協力があって実現しました。今では、高齢者福祉計画、医療計画の策定などにもどんどん入れるようになっています。会議の場に出て、訪問看護師の意見をしっかりと発言すること、政策決定のテーブルにつくことはとても重要ですし、苦労して得た経緯を知っているぶん、次世代の方々に今後もぜひ引き継いでいって欲しいです。

緊急訪問が必要になる状況を減らすために

─西宮市訪問看護センターで今掲げている目標について教えてください。

訪問看護に期待される、在宅看取り、重症・小児・24時間対応、地域貢献などの要件を満たすステーションに認められる、医療保険の「機能強化型Ⅰ」を取得しています。重症度の高い利用者さんを多く受け入れることが要件になっているため、医療法人を併設していない西宮市訪問看護センターが機能強化Ⅰを継続するのは容易ではないのかもしれません。でも、せっかく取得したので継続していきたいですね。

また、西宮市訪問看護センターでは、設立当初から「起こり得ることを予測して事前に対策する」ことを大切にしてきました。これは、リスクマネジメントや看護の質向上に直接繋がる、考え方の柱です。なので、「緊急を起こさない」を合言葉に、いかに緊急訪問対応を減らすか、ということにも取り組んでいます。

─緊急訪問対応を減らす難易度は大変高いのではないかと思いますが、お取り組みの内容や背景にある思いを教えてください。

はい。緊急訪問に対応できることは非常に重要です。一方で、緊急訪問が発生しにくい状況をつくることも同時に重要だと考えています。利用者さんやご家族にとって、緊急対応が必要な状況が発生することや、夜中に他人が自宅を訪れることは大きな負担になるはず。安心して暮らしていただくために、緊急訪問が必要になる状況を減らしたいのです。

そのために、できるだけ利用者さんやそのご家族に知識や技術をお伝えしています。また、初回訪問時のアセスメントが非常に重要です。西宮市訪問看護センターでは、安心して在宅療養をするために必要な4種類のアセスメントシートを作成しています。これを使ってチームで支援の方向性を検討し、主治医やケアマネとも情報を共有しているほか、目標や訪問看護終結の目安を設定し、利用者さんとも合意形成をしているんです。訪問看護の終結はタスクシフトの一環であるとも考えています。

あくまで主体は利用者さんとご家族

─入念にアセスメントをしてあらゆるリスクを想定するだけではなく、利用者さんや他の職種の方々ともしっかり連携されているんですね。

そうです。ご本人の希望と、療養生活の見通しをすり合わせた目標が、自立支援やセルフケアに繋がる。これが、我々がもっとも目指すべきところですね。あくまで「ご本人とご家族が主体」という考え方に基づいて支援しています。

看取りも同様ですが、医療者が意見を押し付けないように気を付けながら状態を見立て、それに基づいてご家族が「しっかり看取った」と思えるケアをしていくことが大切です。そのためにアセスメントシートを使ってアセスメントし、ケアマネや医師などと連携しています。

アセスメントシートが浸透するまでには約3年かかりましたが、現在はスタッフのみんながその必要性を理解してくれています。状況を可視化することでチームでの意識統一もでき、アプローチもしやすくなりました。

─それでも避けられない緊急訪問が発生することもあるかと思うのですが、どのように対応されているのでしょうか。

どのようなケースであっても、最初から「仕方なかった」とは考えず、「緊急はなぜ起こったんだろう?」「日頃の訪問で抜けていた視点は?」などと振り返って、「どうすれば起こらなかったか」を話し合うカンファレンスを行っています。スタッフも「はなから諦めたらあかん」と言っており、支援内容をブラッシュアップしています。頼もしいですよね。

現在、契約数に対して連絡数は最大25%、緊急訪問数は最大20%、主治医連絡数は最大3%です。頑張りが現れている数字だと思っています。

―ありがとうございました。次回は、ICT化や災害対応などについて伺います。

>>次回の記事はこちら

阪神・淡路大震災とコロナ禍を経て~ICT化とトリアージ~

※本記事は、2024年3月時点の情報をもとに記載しています。

執筆:倉持 鎮子

取材・編集:NsPace編集部