オンライン診療から広がる チーム医療のベネフィット

HDCアトラスクリニック院長 鈴木吉彦

米アップルは将来ヘルステック企業になると宣言し、グーグルやアマゾン、マイクロソフトやメタも、それを追随しています。そうした潮流のもとで、たくさんの「ベネフィット」を与えうるシステムを考えています。本稿では、その基本コンセプトを「チーム医療」という観点から解説します。

より勉強熱心な医師とマッチングできる

患者さんは「たくさん学んでいる医師から診察や治療をうけたい」という理念がベースにあります。すると以下のような仕組みの構築が考えられます。

医師は「リモート学習」している「リモート医師」であると仮定し医師が製薬企業から提示される動画や新商品の解説を受けたとき、その時間や学習度によって、より「学習度が高い医師」のポジショニングを得ることができます。

そのデータによって、どの医師が勉学している医師かを数量化できます。新薬の内容を勉学している医師は、勉強していない医師より優れた医師と定義します。特に特定の新薬を勉強している医師は、新薬について詳しい医師と定義します。

上記のポジショニングを数量化し、位置や距離を関係なくして、患者は、より勉強熱心な医師を選択することができます。

検索の最適化は、医師の優秀度において、患者さんにマッチングさせていきます。その時の患者さん側のベネフィットは大きいと考えます。

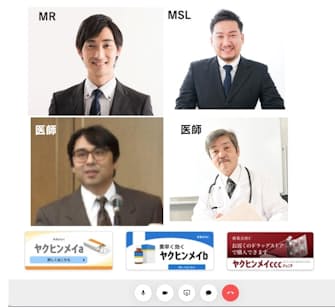

下の図1に示すように、私たちが提供しているプラットフォーム(MyMedipro.jp)は、医師と患者だけでなく、ナースや検査技師や受付担当者も、同一画面に入り込めます。こうした「チーム医療」をベースに考案した「オンライン診療」システムは、日本では最初の試みでしょう。

患者さんたちは、医師だけでなく、ナースからも指導を受けることができ、受付担当者からも決済の説明を受けることができます。ですから、優秀な医師の周りにいるスタッフからも支援を受けることができるので、手厚い臨床サポートを受けられます。医師側も、ナースや受付担当者が、ある患者と話をしている間に、別の患者と話ができるので、時間的な効率の改善につながります。

看護師や他の医療従事者にも学習機会

MyMedipro.jpでは「チーム医療」ができることは解説しました。「チーム医療」が必要な分野(例えば、生活習慣病治療、がん治療、メンタルヘルスなど)では大きな役割を果たすことでしょう(注:2022年6月時点では私が運用している医療施設でしか実験はできておらず、一般公開はしておりませんので、ご注意ください)。

MyMedipro.comでは、製薬企業のMR(医薬情報担当者)とリモートで医師は会話ができます。決まった時間に面会予約をとったり、面会を受け付けたりできます。また、医師は、情報をたくさんもっていて、会いたいMRとは会う、もらえる情報が少なく会う必要がないMRとは会わない、担当交代した後のMRとは会わない、引き継ぎ後のMRとは会える、という様々な設定もできます。もはや廊下で待つMRは不要になります。

実際、オンライン診療をしていると予約が入れない空き時間がでることが多いのですが、そのスキマ時間を利用しMRと「面会」ができます。

MRからは、複数の医師たちや看護師なども学習ができます。1対1だけでなく「チーム医療」で、新薬について学習ができます(図2)。

製薬企業にとっても業務効率化のベネフィット

医師が面会を許可した時間にMRはアポイントがとれ臨床現場に迷惑をかけません。決まった時間にしか、医師にプレゼンを聞いてもらえない習慣がなくなります。

様々な資料を渡すことができ新薬について多くのプレゼンができます。アプリなしで画面共有機能を有し、MRの手元資料を医師に見せることも可能です。URLを事前に送っておくと、決められた時間でなくても、医師に動画などのコンテンツを事前にみておいてもらう。そんなこともできるでしょう。

かりに医師側に急用ができたとしても、チャットに要件を書き、バナーに関連動画を紐付けておけば、簡単な説明を残すこともできるでしょう。交通費、駐車場代、人件費、接待費の節約はいうまでもありません。

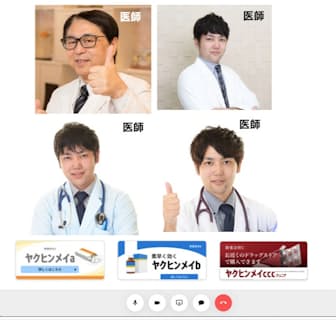

MRのみならず、MA(メディカルアソシエーツ)、MSL(メディカルサイエンスリエゾン)などの同時参加も可能です。みんなが合意したアポイントメント時間で、MRとMSLも含めたグループミーティングができます(図3)。同じ新薬を協力してコラボ販売している外資系と内資系の製薬企業2社の2人のMRが同じ画面に入って共同で営業活動することも可能です。

医師たちのグループミーティングツールにも

医師と医師とのコミュニケーションも必要な時に必要な相手を「面会時間」を開放し、オンラインミーティングができます(図4)。

その場合、ある医師が、ある製薬企業のMRから新薬の説明を聞いていたとします。それによってMRから聞いたAという医師が、Bという医師に情報を伝搬することができます。通常、医師は医師の話すことを信用します。知人の医師に、この薬は、こういうベネフィットが多い、という解説をされると正しいコミュニケーションがとれます。

大学病院や一般病院などの「教室」のグループミーティングも簡単になります。院内の「勉強会」「症例検討会」「抄読会」のみならず、他の医療機関の医師達との「病診連携」なども楽になります。大学病院の教授、准教授講師たちが、コロナ禍が終わったら移動する時間が増え疲れる、と聞くことが増えました。よって、かなりの多くの医師達に歓迎される医療DXになるだろう、と確信しています。

この「グループミーティング」機能はもちろん薬剤師間同士でも利用できますし、医師の部下である医療スタッフ達も、同じメリットを享受できます。医師、看護師、ケアマネジャー、介護士などが参加すれば「介護」や「ホスピス」などの領域でも、威力を発する機能となります。

"日本国"の制度に対するベネフィット

2024年4月に始まる医師の時間外労働の上限規制が始まります。そうなると、仮に国の構想通りに時間外労働の削減が進んだら、大学病院で働く医師の外勤はできなくなり、日本中の開業医や中小医療機関にとって深刻な社会問題が起こります。その意味でも、本稿で紹介した医療DXは医師の可処分時間を有効に使うための時間効率を高め、医師の働き方改革につながり、日本国の急務で深刻な未来の社会問題に対し解決策を提示することもできそうです。

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。